Corazzini Sergio

Nonostante si trovi spesso indicato come anno di nascita il 1887, i documenti confermano che il C. venne alla luce in una casa della vecchia Roma, al n. 17 di via in Lucina, il 6 febbr. 1886.

Il padre, Enrico, era di vecchia famiglia romana e papalina e il nonno Filippo, avvocato, era impiegato alla Dataria pontificia, mentre la madre, Carolina Calamani, aveva origini cremonesi, città cui il poeta si sentirà sentimentalmente legato, come dimostrano i versi rievocativi di Dolcezze.

Frequentò le prime classi elementari nella scuola di via della Palombella, ove fu compagno di classe di Pietro Paolo Trompeo, che lo ricorderà “caro compagnino di banco… prediletto insieme con me da una buona e intelligente maestra”. Lo descrive più adulto “sempre mite e gentile, con quella sua voce grave, quelle sue labbra tumide (un moro con la pelle bianca e i capelli biondi) e quel suo sguardo di buon fanciullo”. Dal 1895 al ’98 il C. prosegue i suoi studi, sino alla prima classe ginnasiale a Spoleto presso il Collegio nazionale Umberto I, istituto laico, che non scalfì in ogni modo la sua formazione religiosa d’origine famigliare. Fu volenteroso e appassionato attore e regista del teatro di burattini del collegio, il cui ricordo è forse rintracciabile nei versi del famoso Dialogo di marionette. Le difficoltà finanziarie della famiglia costrinsero poi il padre a ritirare il figlio dal collegio spoletino, ove era anche il fratello Gualtiero.

Gli studi continuarono nella capitale ancora per qualche anno, ma si fermarono alle soglie del liceo. Costretto a cercarsi un lavoro, venne assunto dalla compagnia di assicurazioni La Prussiana, in via del Corso, per go lire al mese. “Molto squallidi uffici – come li descrive F. M. Martini – cui si accedeva da una scaletta a chiocciola”. 2 lì che la sera gli amici lo vanno a prendere, trovandolo “che s’apprestava a uscire da quello sgabuzzino, nonsenza prima aver sottratto dalla cartella, tutta ingombra di pratiche d’ufficio, un foglietto che egli ripiegava con grande cura e nascondeva misteriosamente nel portafoglio. Erano i versi scritti nella giornata: il passaporto – diceva lui – dalla miseria della vita del giorno al paradiso che si apriva a quell’orà”.

L’agiata famiglia Corazzini sembrò a quell’epoca colpita da una serie di disgrazie, che certo incisero sull’animo sensibile di Sergio. Il padre aveva una tabaccheria in via del Corso, ma la licenza era intestata ad altri, e un ufficio di rappresentanza di vini e profumi, che rendevano bene. Il C. in una lettera ad A. Muratori del 6 ott. 1897 accenna a poderi di proprietà familiare a Fara Sabina. Ma come è testimoniato da più parti, a cominciare da Filippo Donini, che nella sua Vita e poesia di S. C. raccolse e documentò una massa di notizie preziose, a cui spesso ci rifacciamo, Enrico era, secondo F. M. Martini, “ostinato giocatore di Borsa e disposto a godersi la vita fuori della famiglia”. È proprio questa sua attività che metterà in crisi gli affari famigliari; tra l’altro, più questi andranno male e più egli spererà in un colpo fortunato, in una speculazione che risolva tutto. ottenendo solo di compromettere inesorabilmente anche il bilancio positivo della tabaccheria e della rappresentanza. La moglie è malata, e costerà assai di cure, poi si ammalerà il figlio. Moriranno ambedue, seguiti poi dall’altro figlio Gualtiero, mentre il terzo, Erberto, scomparirà in seguito a un incidente. Il padre del C., rimasto solo e in miseria finirà all’Ospizio di mendicità e nel 1929, commosso per la sua sorte, un amico del poeta, Lionello Fiumi, promuoverà dalle colonne del Giornale di Genova (26 giugno 1929) una pubblica sottoscrizione cui parteciparono, tra i molti, anche Bottai con 1.000 lire e Mussolini con 2.000.

Accanto alla tabaccheria paterna era il caffè Sartoris, aperto sino a tarda notte e frequentato dalla più varia umanità. È in questo luogo che, tra una passeggiata e l’altra per le vie di Roma, il C. si riunisce con gli amici all’uscita dall’ufficio. t in quel locale che raccoglie i primi commenti sul proprio lavoro poetico. Il 17 maggio 1902 esce, prima col titolo Pasquino de Roma e poi di Marforio, un giornale sul quale in poco più di tre anni il C. pubblicherà ben cinquantasei componimenti. Vi compare sin dal primo numero, sedicenne, con un sonetto romanesco intitolato Ná bella idea. Sul Rugantino del 14 sett. 1902 troviamo, invece, la sua prima poesia in lingua, Partenza, ma più interessante è La tipografia abbandonata, uscita sul Marforio il 26 marzo dell’anno dopo, scritta in versi liberi. La strada della sperimentazione formale e linguistica è aperta sin dall’inizio e non, come per molto tempo si è creduto, in seguito all’incontro con Corrado Govoni, avvenuto più tardi. Versi ancora impacciati, che hanno più valore di documento che altro, specie per quel che riguarda l’argomento e l’attenzione all'”immensa polvere”, al “morir di noia”, a “i pianti di una lunga tristezza” tra macchinari e locali abbandonati ai “placidi ragni”. Pian piano il C. diviene l’anima di quel gruppo di letterati che si ritrovano al caffè Sartoris e di cui poi F. M. Martini scriverà la mesta eppur vitale educazione sentimentale in Si sbarca a New York, ché per la città americana, dopo la traumatica morte , del poeta, alcuni partiranno, quasi fuggendo l’atmosfera romana, le incertezze adolescenziali, il loro quotidiano, impotente disagio.

Difficile è stabilire quando in realtà abbia coniinciato a manifestarsi la malattia dei C., il quale all’epoca di questi primi versi confidava agli amici di essere anemico. Solo pochi anni dopo, quando si reca a Nocera per cercare di rimettersi in salute, la tisi doveva aver già minato irreversibilmente il suo corpo, se c’è chi ricorda come sin da allora “la sua vita fosse sospesa a un filo” e attribuisce al medico di famiglia tale definizione. Sembra comunque che all’interessato fosse stata taciuta la vera natura del suo male, ma data la situazione famigliare e le proprie condizioni di salute è facile supporre che questi sapesse bene di cosa si trattava. A Nocera il C. è nella primavera del 1906, innamorato ospite di una sua giovane amica straniera, Sania, che non gli permise mai di andar oltre una infatuazione amichevole: “Per Sania ho letto, per Sania un fremito mi corse e mi corre via per le vene, ripensando che i suoi capelli biondissimi s’inchinavano in amoroso assentimento. Rare volte ci troviamo ma in quell’istante in cui mi è dato di stringerle la mano tremula e bianca (la sua mano è un candido, voluttuoso poema in cinque canti), in quell’istante in cui posso fissarla profondamente, intensamente, trafiggendole gli occhi con le lance dei miei sguardi, io mi sento così buono, così tenero, così dolce, che la mia vita fugge lenta e soave, e s’inazzurra, e s’inciela. Ella è colta e profondamente sensibile. Il mio cuore morto vuole la sua Pasqua. Risorgerà? Quasi lo spero, ma a tratti una vaga tristezza si diffonde per tutta l’anima e ho paura e piango di dolore e di gioia: come un pazzo” (come si legge in una lettera ad Alfredo Tusti, a cui allega il Dialogo di marionette, dove la “piccola regina” dai capelli d’oro, che lo fa morir di freddo, potrebbe essere legata alla storia del momento). Nei primi tempi del soggiorno a Nocera sembra si sentisse meglio, ma dopo due mesi scrive all’amico: “Io non so quello che accade ma un invisibile vampiro mi succhia lentamente e continuamente il sangue, ed io mi trovo ogni giorno più prostrato, stanchissimo”. Si aggiunga, a ogni buon conto, che a quel periodo sembra risalire la catastrofe definitiva del padre.

Oltre al rapporto con Sania, poco si sa degli amori del C. tutti rimasti, sembra, a un livello puramente platonico. È il caso di una donna fatale, quarantenne, che amava intrattenere conversazioni decadenti e piene di vuoto, nonostante il tono cosmopolita, o di una povera, forse malata, ragazza francese, per non parlare del rapporto epistolare con una commessa di pasticceria conosciuta a Cremona. Il viaggio a Cremona sembra sia stato una breve interruzione del soggiorno a Nocera, a metà giugno, intrapreso per cercare aiuti finanziari per la famiglia, presso i parenti della madre.

Verso la fine del luglio 1906 torna a Roma, ha nostalgia per le serate e le chiacchierate con gli amici, ma già in autunno è costrétto dalla malattia a essere ricoverato presso il sanatorio di Nettuno, la casa di cura di padre Orsenigo dei Fatebenefratelli. Dovevano sembrare lontani’ i tempi in cui attorno al tavolo di un caffè si ideavano e realizzavano, tra amici progetti come quello di una rivista quindicinale, Cronache latine, di cui poi usciranno solo tre numeri, tra il 15 dic. 1905 e il 15 genn. 1906. L’episodio è così ricordato da F.M. Martini: “Donatello, dopo un lungo silenzio pieno di mistero, gli diede finalmente la grande notizia: – Sai? Abbiamo deciso di fondare una rivista per combattervi le nostre battaglie d’arte e pubblicarvi quello che scriviamo: una rivista che farà capo a te e il cui primo numero si aprirà con una tua lirica… Usciamo a Roma; la chiameremo Cronache latine”.

Il tutto era nato attorno a un tavolino del caffè Aragno, dove gli amici del C. si erano trasferiti, dando tra i primi inizio alla tradizione letteraria della cosiddetta Terza saletta.

Fino allora erano già uscite tre raccolte di poesie dei Corazzini. La prima, intitolata Dolcezze, nel 1904, contava cinquanta pagine edite dalla Tipografia cooperativa operaia romana di via S. Marcello, “prezzo lire una”. Delle cinquanta e più poesie apparse su giornali e riviste sino a quel momento, solo dieci vennero scelte per la pubblicazione, rivelando una severa autocritica, cui ne vennero aggiunte sette nuove e inedite. Sarebbe facile, per queste prime prove, elencare dei riferimenti, a cominciare da D’Annunzio, ma limitiamoci a sottolineare come il C. sia subito conscio delle possibilità espressive e sonore della parola, dell’uso intenso di un verbo, pur in versi che appaiono ancora esercizi, ricerche di un discorso poetico personale di cui si cominciano a vedere le caratteristiche: quel tono colloquiale, da confessione sommessa, specie nelle aperture; l’uso di aggettivi ripetuti e dai connotati precisi, tendenti a creare e sottolineare un clima psicologico dolce, chiaro ed evanescente tra sogno e nostalgia; un ritmo musicale preciso pur nelle smorzature di tono; quell’insistere sul cuore e sull’anima in modo sospiroso e con antiretorici, semplici accenni religiosi o richiami al Cristo. Pochi si accorsero dell’uscita di quel volumetto. Una recensione, firmata Liberty, usci sul Fracassa del 6 maggio 1904, un’altra anonima sul Roma Flamma di luglio (“un insieme armonico che ha la grazia del trecento e la pura concezione moderna”), lo stesso numero in cui comparve un curiose articolo dello stesso C. sul Malfranzese, un lamento veemente in difesa della letteratura italiana contro la imperante moda francese: “Se le nostre donne non vogliono leggere gli scrittori italiani, tanto peggio per… gli editori, ma quando in giornali e riviste il cui editore è italiano, la cui redazione è italiana, la cui patria è l’Italia e il cui pubblico siamo noi… leggiamo il sommario e dobbiamo riconoscere che la lingua francese è l’unica buona cosa… perché la critica, la novella, il romanzo sono di autori francesi, allora, francamente, ci sentiamo rivoltare lo stomaco, davanti a una ospitalità cosi larga per gli estranei”. La sua protesta per quest’Italia, divenuta “Nazione-Albergo, Nazione-Cocotte”, appare, a posteriori, curiosa, se pensiamo all’influenza che proprio sul C. avranno, anzi, probabilmente stanno avendo in quel periodo, tutti i poeti simbolisti francesi.

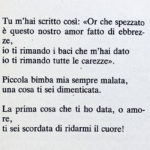

Si parla di Mallarmé, di Laforgue, di Jammes, Rodenbach e altri proprio per il suo secondo libretto, uscito a pochi mesi dal primo, anche se porta la data dell’anno successivo, 1905; si tratta di quarantuno pagine intitolate L’amaro calice e contenenti dieci composizioni, in cui la maturità e la precisione del tono, legato a pochi motivi prediletti, dimostrano la nascita di un poeta con caratteristiche proprie. Particolarmente presa di mira dalla critica è La chiesa venne riconsacrata…, dedicata a C. Govoni e composta in versi liberi, “versi che non sono versi” e corrompono la “dolce serenità delle forme chiuse”, secondo un anonimo critico. – Interessante invece il sonetto d’apertura, Invito, in cui si ripropone secondo moduli definitivi, volutamente ingenui e caratterizzati da un succedersi di vocativi e dall’uso di una seconda persona singolare tanto indeterminata quanto chiara nel suo poetico colloquiare, l’intimo discorso con l'”anima sorella”, che si chiude: “giglio fiorito a pena su lo stelo / e morto, vieni, ho spasimato anchio / vieni, sorella, il tuo martirio è il mio”. La ineluttabile presenza della morte va assumendo il ruolo di tema e presenza unica, dalle linee estremamente trasparenti e crudeli, in cui i suggerimenti, per esempio, del Poema paradisiaco dannunziano o del Sospiro mallarmeano, perdono le proprie varie implicazioni e complicazioni psicologiche, proprio per l’evidenza e la chiarezza della semplice sofferenza del Corazzini. Anche François Livi, che in un suo excursus critico mette in rilievo tutti i riferimenti europei del C. e in particolare con Francis Jammes, sottolinea come il poeta romano “si scosti da Jammes su un punto fondamentale del jammismo in quanto dottrina poetica: la poesia di tutti i giorni… Nessuna precisazione sulla sua vita. La poesia di Jammes è una trasfigurazione della realtà; quella di C. tende invece a presentarsi come un’evasione pura… Il sentimento della morte suggerisce a C. accenti di un’innegabile forza poetica, che raramente troviamo in Jammes”. Distinzioni similivengono fatte nei confronti di Maeterlinck. Di grande interesse poi, in questa raccolta, i quattro sonetti di Toblack, nome che sembra debba alludere a Dobbiaco, allora luogo di convalescenza e cura per i malati di petto, luogo comunque estraneo ai viaggi del C. e quindi da intendersi più come suggestione sonora, allusione a “un luogo astratto, anticamera luminosa della morte”, come scrive Sergio Solmi nell’introduzione alle Liriche del 1959.

Prima di tuito, e Stefano Iacomuzzi lo sottolinea nella sua introduzione alle Poesie edite e inedite del 1968, il secondo sonetto di Toblack è stato completamente rivisto per la pubblicazione in L’amaro calice, rispetto all’edizione apparsa sul Marforio del 27 ott. 1904. Revisione che denota una sviluppata sensibilità all’essenza stessa della poesia, ai suoi interni rimandi e rispondenze. La descrizione di luoghi e sentimenti, resì più veri e pure astratti nel loro senso ultimo, dà una forza simbolica e surreale a questi versi tra “Vita che piange, Morte che cammina”, che daranno slancio, più che ripiegamento, al finale colloquio con l’anima e il suo vano lacrimare, sospirare e cercar parole “su quanto ancora in te viveva ieri”. Versi di una intensità unica, con questo kafkiano fantasma concretizzato della morte, forse tra i più alti di tutto il C. proprio nel già citato secondo sonetto: “… e quanto v’ha Toblack d’irraggiungibile / e di perduto è in questa tua divina / terra, è in questo tuo sole inestinguibile, // è nelle tue terribili campane / è nelle tue monotone fontane, / Vita che piange, Morte che cammina”.

Nell’estate del 1905 esce il terzo volumetto di poesie del C., dodici poesie intitolate Le aureole. Per Iacomuzzi, “il linguaggio si va impoverendo e fissando insieme”, ma è una povertà ricercata e tutta apparente, che connota una più precisa misura espressiva, in cui le variazioni divengono sempre più rare. Dolcezza, malinconia, tristezza, purezza, sogno e morte sono in fondo i termini chiave attorno a cui ruota e si ripete la poetica dei giorni perduti, delle vibrazioni cristalline colte in attesa della fine. I versi liberi di Spleen e La finestra aperta sul mare rivelano anch’essì la sapienza acquistata di cui si è parlato a proposito della revisione di Toblack.

Quello stesso anno è poi da ricordare per un avvenimento particolare: il 28 maggio 1905 si rappresenta al teatro Metastasio di Roma il dramma in un atto Iltraguardo, unica prova teatrale del C., messo a precedere I disonesti, dramma di gran successo di Gerolamo Rovetta. È la vicenda di un filosofo, Iacopo Laureati, che, divenuto ateo, ha in via di stampa un’opera in cui rivoluzionerà il pensiero umano in nome di nuove bellezze, distruggendo vecchi miti. La figlia Marcella e la vecchia madre vivono la tragedia del loro caro che ha perduto tutta la propria bontà e spiritualità. Un giorno, mentre il filosofo corre in tipografia per rimediare a un grave refuso, batte la testa cadendo per terra. Quando sì riavrà sarà ormai un idiota: “Il caso ha voluto scherzare a lungo, poi il giuoco l’ha stancato, e si è disfatto dell’uomo”; è la battuta finale. Un linguaggio dai toni dannunziani languidi e disfatti, una trama priva di avvenimenti reali, tutta allusiva. faranno di questo lavoro un clamoroso insuccesso. Tutta la critica, attenta all’opera di Rovetta, sottolineerà “la puerilità del testo”, “miserevolmente caduto”, non dedicandogli più di due righe. Solo un anonimo, su Il Gran Mondo del 18 giugno 1905, accenna un discorso più attento: “Vi si ammirano buone pagine di buona prosa letteraria, ma i personaggi difettano di verità e la teatralità lascia a desiderare. Dal nostro valoroso amico attendiamo nuovi versi, non nuovi drammi”. Eppure sappiamo di almeno un altro progetto teatrale dei C., che con Alberto Tarchiani iniziò a scrivere un testo intitolato L’ultima moda, ma rimasto alle prime scene.

Durante il breve soggiorno estivo a Roma del C., tra la vacanza a Nocera e il ricovero presso ilsanatorio di Nettuno, esce un quarto volume di poesie. Il Piccolo libro inutile del 1906 contiene anche, nella seconda parte, liriche di Alberto Tarchiani, mentre sul retro della copertina si legge: “I due poveri autori non hanno osatodichiarare il prezzo di questo libro inutile perché, giudicandolo tale, pensarono che nessuno avrebbe voluto mai comprarlo”. Il libro si apre con la famosa Desolazione del povero poeta sentimentale: “Perché tu mi dici: poeta? / Io non sono un poeta. / lo non sono che un piccolo fanciullo che piange. / …”. Si è parlato a questo proposito di una rinunzia del C. a essere appunto poeta, ma basta, ci sembra, l’affermazione contraria contenuta nel titolo, per mostrare come il discorso si sposti sul modo d’essere poeta, in un periodo di imperante dannunzianesimo: “Non sono, dunque, un poeta: / io so che per esser detto: poeta, conviene / viver ben altra vita!”. Piuttosto l’interrogativo che si situa tra i mille altri di quella stagione, tra la “vergogna” d’esser poeta di Gozzano e il “son forse un poeta? / No certo” di Palazzeschi, sino al “Io non lo sono. Che sono allora?” di F. Jammes, è uninterrogativo retorico, polemico, per introdurre un discorso sulla propria poetica: “Oggi io penso a morire”. Con una tranquillità e una nuova perentorietà vien posto l’eterno discorso, tra affermazioni di stanchezza, angoscia, tristezza, tra confessioni di pianto la poesia si volge in preghiera per sua stessa necessità lirica. Tutte le immagini evangeliche dei Cristo che compaiono nelle poesie, pur consone a un sentimento dei tempo, rivelano un’adesione fresca e ingenua, che poco conserva di decadente nel connubio con tanta genuina rassegnazione alla morte. Dei resto, gli stessi motivi di questo Piccolo libro inutile si ritrovano anche nelle lettere e nei discorsi con gli amici, a confermarne la verità e sincerità esistenziale. Ciò troverà il proprio culmine nei versi dell’Elegia, che porta il sottotitolo di “frammento” e uscì, senza data, nell’autunno del 1906. Si tratta di ottantatré versi, molto spaziati, “come se ciascuno stesse per sé”, nota F. Donini, sparsi su sedici pagine edite dalla solita Tipografia operaia romana. I puntini di sospensione finali, lo stesso sottotitolo, il fluire piano e sempre risolto degli endecasillabi mostrano la volontà di rendere un discorso, il brano di un discorso, senza fine, le ragioni di un ininterrotto pianto sommesso, teneramente spiegato e vissuto. Le immagini e il lessico della poesia crepuscolare trovano qui la propria sunima, tra un invito a ricordare e uno a immaginare nell'”ora crepuscolare”. La parola “inutile” si scioglie in pianto e “il piccolo fanciullo” rifiuta d’esser detto “poeta”: la negazione della scrittura è nella chiusura dei colloquio in se stesso, con la propria “anima sorella”, nel ribadire indirettamente la desolata rassegnazione all’incomunicabilitàl quando la parola diviene puro suono.

Il periodo trascorso nel sanatorio di Nettuno è certo uno dei più amari e “desolati”. Le crisi del male non danno sosta al poeta ma ancor più lo tormenta la solitudine, la mancanza del colloquio con gli amici. Il desiderio di piantare tutto e tornare a Roma è fortissimo, come sempre, e il C. si abbandona a piccole risorse maniacali e dolorose: dorme con l’orario ferroviario sotto il cuscino. spasima per una lettera o una cartolina, scappa dalla casa di cura e trascorre varie ore seduto nella sala d’aspetto della stazione a veder partire i treni. F. M. Martini racconta di una breve e patetica visita fatta in dicembre con alcuni amici, A. Tusti, A. Tarchiani, tra gli altri, a Nettuno. Il C. è oramai costretto tra le lenzuola, tranne due ore la mattina; accanto al letto smaltato, nella sua stanza, c’è una valigia aperta per terra, un berretto multicolore appeso alla parete e usato durante le rare uscite, un comò ricoperto di boccette medicinali e pile di libri. È il periodo in cui il poeta stava probabilmente traducendo la Semiramide di Sar Péladan, lavoro che non si sa sino a che punto sia giunto, sebbene sulla Vita letteraria fosse annunciato sin dal 10 dicembre e vi si parlasse di una collaborazione con Guido Milelli. Sul finire di quell’anno esce anche il suo ultimo libro di versi, intitolato Libro per la sera della domenica, che desterà finalmente interesse in una cerchia letteraria più vasta del solito gruppo di amici. Sempre a questo ultimo periodo risale pure l’amicizia epistolare con Aldo Palazzeschi. Interessanti le ultime lettere che l’amico fiorentino riceve. Appena inviato il Piccolo libro inutile gli scrive: “Io non faccio mai nulla. Quel poco che compongo è causa di ùna specie di delirio fittizio che provoco al mio cervello con delle strane bevande. E questo io faccio perché tutto il giorno sono preda delle cose più volgari della vita. Ahimé mio carissimo, quale mortale tristezza! Io penso ogni giorno a morire, come la finestra si pensa al sole”. Sono quasi le stesse immagini di Desolazione. Glistessi temi dei versi si ritrovano nel discorsi quotidiani, nelle confessioni con gli amici; commozioni improvvise, frasi mistiche e patetiche appaiono in tutta la sua corrispondenza. Da Nettuno scrive: “Prega per il tuo Sergio malato nella più povera chiesa fiorentina”, oppure: “Ti scrivo e ho la testa poggiata alla palma aperta della mano, tanto sono debole, e l’eco della malattia ancora risuona in me, nel mio orribile interno”. Quindi l’annuncio sospirato e sofferto: “Sono tornato a Roma e l’aria nativa sembra mi faccia bene. Nel sanatorio mi trovavo a disagio e sono fuggito”. Il 3 maggio gli amici avevano organizzato in suo onore una serata di lettura di versi presso la Società degli autori. I giornali se ne occupano, ma il poeta, pur essendo oramai in città, non può intervenire. Le visite degli amici in via dei Sediari sono sempre più tristi, poi, da metà maggio del 1907, il medico proibisce anche quelle, ordinando il più assoluto riposo. È in pratica l’ultima crisi, durante la quale scrive a Palazzeschi: “Mio diletto Aldo, rispondo alle tue tenerissime parole con un singhiozzo funebre. La nevrosi mi tiene profondamente da vari giorni. Questa è, forse, l’ultima crisi. Abbi pietà di me. Vorrei dirti tante cose dolci e serene, ma non so che piangere. Sento una voglia smisurata di implorar perdono, oggi, da tutti. Che stia per morire davvero? Domani, se resisterò ti dirò quello che sto soffrendo. Immagina, Aldo mio, che non so seppure baciarti, temendo che sia questo l’ultimo mio ricordo”. La madre Lina è l’unica a potergli essere veramente vicina sino all’ultimo. La morte giunse alfine il 17 giugno 1907. Al funerale partecipano tutti gli amici, che hanno coperto la bara di simbolici lauri e gigli. Sono pure presenti personaggi come Adolfa De Bosis, Diego Angeli e Ercole Rivalta, che pronunziò l’estremo addio.

A un anno dalla morte, nel ridotto del teatro Argentina di Roma, si tenne una lettura di versi e sul Corriere della sera del 16 giugno 1908 un articolo di G. Civinini dimostra come la poesia del C. cominciasse ad avere risonanza nazionale; la prima edizione quasi completa dei versi editi esce in autunno per i tipi dell’editore Ricciardi, “a cura degli amici”, ma bisognerà aspettare ancora esattamente sessanta anni per avere a disposizione l’intero corpus della produzione edita e inedita del C., preparata da S. Iacomuzzi per l’editore Einaudi.

Il Libro per la sera della domenica, l’ultimo, che il Martini dice essere uscito nella primavera del 1907, nonostante la data stampata sull’ultima pagina e già citata, è messo, sin dal titolo, sotto il segno delle Dimanches di J. Laforgue, che tante altre ne ispireranno, da Govoni a Moretti. Ma la novità più interessante delle dieci liriche che lo compongono sta nell’essere tutte composte in versi liberi. È questo il segno di una coscienza diversa, che in queste pagine mostra un punto d’arrivo, che sarebbe stato inetitabilmente anche un, punto di partenza per nuove ricerche. Il gusto dei tempo non è più rivelato da cedimenti a immagini deteriori o facili, ma sublimato in un linguaggio e una sintassi moderne. Già Solmi scrisse che “dannunzianesimo e pascolismo rappresentano nella sua poesia le scorie di una farfalla che si sta sbozzolando”. Il C. apre così la strada a voci nuove, il suo verso è aperto a esperienze future, e bene Maria Carla Papini nel suo Corazzini mette in risalto tutti i suoi rapporti con la poesia italiana del Novecento, non solo sul piano metrico, ma anche su quello lessicale e delle immagini. Aggiungiamo che in queste ultime composizioni la tristezza diviene meno desolata e rivela in trasparenza persino una certa ironia, che ancora ci porta a Laforgue, mentre evidenzia sempre più l’oramai raggiunta distanza dalle influenze dannunziane e un superamento di quella appartata rassegnazione personale, che appare come lontananza da cui meglio si colgono certe rifrazioni e trasparenze, vibrazioni dolci della vita. “Velleitaria, embrionale e incompiuta” definisce sempre Solmi l’opera del C., ma è proprio in questa sua qualità di ricerca ininterrotta, di frammento, che risiede il suo senso ultimo, più alto e duraturo.