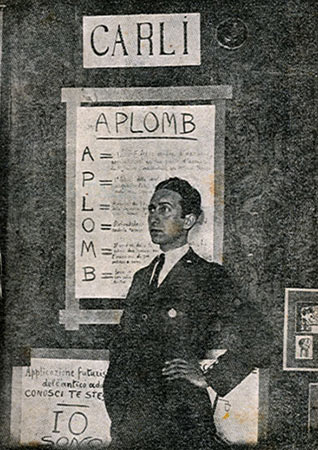

Vasari Ruggero

Nacque a Messina il 6 febbraio 1898, da Gregorio e da Caterina Giulia Basile.

Era di famiglia benestante. Il padre, figlio di un giudice, era un possidente (aveva diverse proprietà a Santa Lucia del Mela, nei pressi di Messina); la madre era figlia del geografo Michele Basile, professore universitario (la famiglia Basile aveva un palazzo settecentesco a Santa Lucia).

Vasari visse con i genitori e il fratello a Messina, in una casa di fronte al teatro Vittorio Emanuele II (vicino al porto), che venne distrutta dal terremoto del 1908. Dopo questo avvenimento fu costretto a un percorso scolastico complicato: fuggì da vari collegi e peregrinò «attraverso venti licei-ginnasi di Italia» (come risulta dalla scheda biografica nella quarta di copertina della sua raccolta di poesie Venere sul Capricorno, 1928).

Attratto dall’anticonformismo provocatorio tipico della rivista letteraria fiorentina Lacerba, entrò in giovane età a far parte del gruppo futurista messinese di Guglielmo Jannelli, Luciano Nicastro e Vann’Antò (Giovanni Antonio Di Giacomo), che per un breve periodo, nella primavera del 1915, diede vita al periodico La balza futurista.

Quando l’Italia entrò nella prima guerra mondiale partì volontario.

Nel dopoguerra collaborò con le riviste letterarie siciliane L’Ascesa (Catania, 1921), Simun (Palermo, 1921) e Haschisch (Catania, 1921-22), ma si impegnò direttamente anche in politica: fondò con Francesco Carrozza il fascio futurista di Santa Lucia del Mela (la cittadina nei pressi di Messina dove aveva passato l’infanzia) e fu in prima linea nel sostegno alla causa fiumana e contro il governo Nitti. Rimase quindi disorientato dalla scelta di Filippo Tommaso Marinetti, principale esponente del futurismo, di anteporre l’arte alla politica. Decise comunque di riprendere gli studi e si immatricolò a Bologna in agraria; passò poi a giurisprudenza e, successivamente, frequentò altre università. Spirito irrequieto e critico della rispettabilità borghese, discusse nel 1921 a Torino una tesi su La personalità della prostituta, ma l’argomento venne criticato dalla commissione, che respinse l’elaborato. Si laureò quindi nel 1923 all’Università di Roma, discutendo con Enrico Ferri una tesi su I recidivi e l’idoneità della pena. Nella capitale strinse contatti con i futuristi Enrico Prampolini, Ivo Pannaggi e Anton Giulio Bragaglia; iniziò a occuparsi di teatro con interventi teorici su scena e scenografia, apparsi successivamente sulle riviste Noi e Teatro.

Pubblicò nel 1921, con le Edizioni futuriste di Poesia, Tre razzi rossi, una raccolta delle sue opere giovanili che già dal titolo rimandava all’idea dell’arte come esplosività dei sensi, per distruggere ogni forma di passatismo e perbenismo.

Si trattava di tragedie sintetiche, brevi atti o attimi che, con linguaggio lirico, descrivevano la lotta incessante tra il cerebralismo intellettuale e la passione sentimentale. Tornavano i temi della prostituzione e della lussuria, con chiari richiami alle riflessioni del suo amico Italo Tavolato, quello della contrapposizione tra uomo e donna d’impronta marinettiana e quello dell’incesto e dell’infanticidio di matrice dannunziana, ma già si intravedevano delle affinità con l’espressionismo, sia stilistiche sia contenutistiche: la disperazione e la depravazione conferivano infatti al dramma interiore dei protagonisti una vena di pessimismo estranea al futurismo.

Sempre nel 1921 iniziò a lavorare a Tung-Ci (pubblicata nel 1926) e nel 1923 diede alle stampe La mascherata degli impotenti, che conteneva tre nuove sintesi teatrali: il linguaggio era simbolista, con venature dannunziane e futuriste, con un ricorso sottotraccia al paradosso e al grottesco. Ormai l’influsso dell’espressionismo tedesco era in lui sempre più evidente, e del resto dagli inizi del 1922 Vasari si era trasferito a Berlino, dove rimase stabilmente, anche a seguito del matrimonio con la tedesca Maria Winter (da cui ebbe il figlio Perseo). In una città in pieno fermento culturale il suo obiettivo fu quello di introdurvi il futurismo; a tal fine prima organizzò – tra gennaio e marzo di quello stesso anno, alla galleria Neumann – la mostra «Die grosse futuristische Ausstellung in Berlin» e poi, in maggio, fondò il periodico Der Futurismus (Crispolti, 1996; Beyer, 2019). La rivista continuò a uscire solo fino a dicembre (per un totale complessivo di otto numeri), ma la sua galleria d’arte – aperta, sempre in maggio, nel quartiere di Charlottenburg, con il nome di Casa internazionale degli artisti – fu per anni un importante luogo di incontro tra espressionisti, cubisti e costruttivisti. Il lavoro fatto da Vasari con il «salotto-polveriera futurista» venne apprezzato da Marinetti, entusiasta di avere anche all’estero una vetrina per il suo movimento (lettera di Marinetti a Vasari del 19 luglio 1922, cit. in Tomasello, 2000, pp. 184 s.). Oltre a curare l’allestimento della sua esposizione permanente Vasari creò un network internazionale che si estendeva anche a Parigi e realizzò un ciclo di conferenze in Europa, utili per stringere legami con i principali esponenti dell’avanguardia (Versari, 2011).

Il soprannome di «altoparlante del futurismo» che gli venne attribuito gli calza a pennello, ma va sottolineata anche l’azione, altrettanto importante, da lui intrapresa sulle colonne del quotidiano L’Impero – fondato a Roma nel 1923 – per far conoscere in Italia le opere teatrali degli espressionisti russi, francesi e tedeschi (sin dal 1924 svolse per L’Impero il ruolo di redattore viaggiante e corrispondente artistico da Parigi, dove restò sempre più a lungo, a seguito della crisi economica tedesca). Fu soprattutto il rapporto con Herwarth Walden (pseudonimo di Georg Lewin) – il direttore della rivista espressionista Der Strum – a consolidare la scelta di Vasari di realizzare una sintesi tra futurismo ed espressionismo e a permettergli di allargare i suoi orizzonti, tra l’altro prendendo parte al primo Internationaler Kongress fortschrittlicher Künstler, organizzato dal Novembergruppe di Berlino e tenutosi a Düsseldorf nel maggio del 1922 (Demetz, 1990). La rivista di Walden pubblicò alcune sue opere (Tempo di galoppo e Mar Baltico) e nel gennaio del 1925 gli dedicò un apposito numero dove venivano presentate alcune parti del suo dramma L’angoscia delle macchine (poi stampato in Italia in quello stesso anno).

Vasari aveva iniziato a pensare a quest’opera già dal 1921; l’anno dopo – dedicandosi alla traduzione di Methusalem oder Der ewige Bürger (1919, ma pubblicato nel 1922) del poeta franco-tedesco Yvan Goll (pseudonimo di Isaac Lang) – ebbe modo di riflettere su questa unione tra umano e robotico. Fu tuttavia nel 1923 che il soggetto prese corpo con l’ambientazione in un mondo disumanizzato, dove le persone «sono macchine che non sono macchine – uomini che non sono più uomini». Il tema della marionetta, sviluppato da Pier Maria Rosso di San Secondo e da Massimo Bontempelli, si trasformava qui in robotizzazione, scissione dell’io tra la sua dimensione naturale e artificiale. Anche in questo caso fu l’ambiente cosmopolita di Berlino a favorire l’approdo a un filone fantascientifico ante litteram di chiara matrice espressionista; i riferimenti obbligati sono: La révolte des machines, ou La pensée déchaînée (1921) di Romain Rolland (con illustrazioni di Frans Masereel), Die Maschinenstürmer (1922) di Ernst Toller, R.U.R. (1920) di Karel Capek (recensito da Vasari su L’Impero il 16 aprile 1924), The adding machine (1923) di Elmer Rice (pseudonimo di Elmer L. Reizenstein).

L’originalità di Vasari è nel trasformare l’utopia ipertecnologica del primo futurismo in distopia, in uno scenario da incubo dove l’uomo è del tutto assoggettato alla macchina. Questo universo è infatti governato dalla macchina-cervello, una specie di ‘divinità tecnologizzata’ che controlla i ‘sudditi’ e impone loro i suoi ordini. Gli uomini, ridotti ad automi privi di individualità, sentimenti ed emozioni, hanno esiliato in un altro pianeta le donne per non vedersi succhiare «ogni goccia di virilità», diventando prede del loro «oppio malefico», ed è proprio con il loro ritorno che Tochir l’inventore riscopre il suo lato umano e decide di porre fine a questo modo infernale. La macchina-cervello prima di essere distrutta dal suo creatore riesce però, con un impulso elettromagnetico, a fulminare tutti quanti. L’opera termina quindi con una catastrofe generale: un’apocalisse, scandita dal «canto angoscioso, lugubre, straziante» emesso dalle sirene.

Nonostante le traduzioni del testo in inglese, tedesco, francese, russo, polacco e giapponese, per due anni risultarono infruttuosi i tentativi di allestire lo spettacolo nelle principali capitali europee; finalmente, nell’aprile del 1927 venne messo in scena al teatro Art et action di Parigi, con la regia di Marie-Louise van Veen (Lista, 1979). La rappresentazione, grazie alla collaborazione dei musicisti Silvio Mix (Micks) e poi Édouard-Nicolas Autant, degli scenografi Vera Idelson e Pannaggi, mirava a realizzare il ‘teatro totale’, basato sulla compenetrazione di luci e colori, suoni e costumi danzanti. Al successo di pubblico si unirono gli apprezzamenti della critica, in particolar modo di Gino Gori, che sottolineò l’originalità di un linguaggio robotico, secco e ritmico sul modello delle parole in libertà, della «mimica marionettizzata» e della «recitazione metallica precisa tagliente» (La scenotecnica ne “L’angoscia delle macchine” di Ruggero Vasari, in L’Impero, 9 agosto 1927). Ma già il 10 maggio 1924 Marinetti, nella conferenza Le futurisme mondial tenuta alla Sorbona di Parigi, aveva definito l’opera «la più importante che abbia dato il teatro futurista».

In realtà, proprio in Italia risultò difficile introdurre la tematica della lotta tra l’uomo e la macchina, tra la natura e la tecnologia; certo, con la guerra si era incrinata la fiducia nel marinettiano uomo meccanico dalle parti intercambiabili, ma la rappresentazione drammatica degli automi vasariani tendeva ad apparire comunque troppo inquietante. Del resto, si era trattato di una prima, embrionale analisi delle conseguenze dell’intelligenza artificiale, che il ‘futur-espressionista’ messinese riprese in forma più elaborata nel 1927 in Raun (pubblicata nel 1932). In questo caso le macchine, oltre ad aver minato la facoltà di pensare e di ricordare degli uomini, li hanno privati dell’anima, per utilizzarli esclusivamente a scopi riproduttivi.

All’Uomo rosso, la macchina che – come il Big brother di George Orwell – controlla ogni cosa, è riservato il governo della città, al Primo provveditore del servizio sessuale spetta il ruolo di pianificare la crescita demografica, mentre alla Ginemacchina è attribuito il compito eugenetico di selezionare la razza, per stabilire chi è meritevole di vivere e chi deve morire. Anche in questo caso l’umanità viene ridotta in schiavitù dalle macchine, che però non possono fare del tutto a meno del supporto fornito da chi le ha create. La ribellione degli uomini ha quindi successo, e i pochi superstiti dalle esplosioni di Raun si rifugiano in un’isola sperduta, dove tornano a vivere allo stato di natura, ponendo fine non solo al dominio materiale della civiltà delle macchine, ma anche a quello economico e spirituale della civiltà borghese. Le affinità con Metropolis (1927) di Fritz Lang sono evidenti, ma proprio il finale – con l’invocazione «Non siate più macchine, non siate più schiavi! Baciate la terra! È la nostra Grande Madre!» – lascia intravedere la speranza di salvezza in un ritorno allo stato di natura, in un mondo primitivo basato sull’agricoltura e la libera espressione dei sensi. La sfida alle stelle lanciata dai futuristi termina dunque con la caduta a terra, l’hybris tecnologica di andare oltre la morte e i limiti naturali è finita in catastrofe, facendo emergere tutte le contraddizioni di un meccanicismo sempre più freddo e disumano.

Il ciclo delle macchine approda dunque a un’utopia regressiva, in seguito giudicata dal suo amico e biografo Mario Verdone come una strada che avrebbe condotto «ai miti agrari pagani del nazismo da un lato, allo “spiritualismo” e “misticismo” di certo fascismo dall’altro» (Intervista con Mario Verdone…, 1969, p. 65). In realtà il tema non ha alcuna attinenza con l’ideologia politica di destra, ma – come del resto lo stesso Verdone riconobbe (p. 64) – è riconducibile all’opera Gas (I e II, 1918 e 1920) di George Kaiser sulla fine del mondo industrializzato.

Di fatto, la reinterpretazione fatta da Vasari in chiave distopica del mito della macchina lo collocava ormai al di là del futurismo, come egli stesso confessò in una lettera a Guglielmo Jannelli del 12 marzo 1931: «L’accademico Marinetti mi mostri una sua opera dove c’è l’esaltazione della Macchina! Non solo non ne ha prodotte, ma aggiungo è impotente a produrle. Tutte le sue opere (parlo proprio delle ultime!), sono “languidori” passatisti, sono sentimentalismi e romanticismi alla De Musset, sono sensualismi ed erotismi assolutamente superati! Non si può giudicare Raun alla stregua dei manifesti futuristi, rimasti programmi, e che rimarranno sempre programmi. Io vado al di là del futurismo perché mentre da un lato esalto la macchina (Cambronne, come l’esalto e la faccio vibrare!) dall’altro ne provo orrore! E perché? Perché la meccanizzazione distrugge lo spirito! Quando lo spirito è morto, anche l’uomo è morto o resta l’automa senza vita, senza desideri, senza gioie. […] Cosa avrebbe preteso Marinetti? che io finissi Raun con quattro paroloni rettorici come è sua abitudine, e dicessi: “Oh, macchina meravigliosa anguillante creatura, io sono tutto preso nei tuoi ingranaggi nervi e voglio bere il tuo cuore torrido, assaporandolo come una caramella!” Ma insomma…» (cit., in Verdone, 1969, pp. 316 s.).

Questa attrazione e al tempo stesso repulsione verso la modernità meccanica segnò anche i suoi successivi rapporti con il futurismo. Negli anni Trenta Vasari cessò infatti di scrivere opere teatrali, ma continuò a battersi per salvaguardare le avanguardie artistiche, che ormai, con il nazismo al potere in Germania, erano sempre più marginalizzate. Vasari mantenne buoni rapporti con importanti gerarchi fascisti – Giuseppe Bottai in primo luogo (si veda Roma, Archivio centrale dello Stato, informativa del 29 giuno1929) –, ma con il ritorno all’ordine e il ridimensionamento dello sperimentalismo, il suo spazio di manovra si ridusse notevolmente.

In Germania continuò la sua attività di ‘propaganda’ del futurismo e a tal fine pubblicò un’antologia di poeti italiani (Junges Italien, 1934); il suo intento fu soprattutto quello di avvalorare l’idea che il fascismo aveva fatto del futurismo la sua arte di Stato, allo scopo di spingere il nazismo a fare altrettanto con l’espressionismo, anche perché «un popolo nuovo può prosperare solo se anche l’arte è rivoluzionaria» (cit. in L. Richard, Petite chronique allemande à propos de Marinetti, in Marinetti et le futurisme, a cura di G. Lista, Lausanne 1977, p. 179). Il futurismo, insomma, come cavallo di Troia da utilizzare per far rientrare il modernismo nelle mura tedesche. Fu quanto Vasari cercò di fare stringendo i legami con gli studenti di materie artistiche aderenti alla Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund – che attraverso la rivista Kunst der Nation tentavano di valorizzare l’arte non figurativa – e soprattutto organizzando nel 1934-35 – insieme a Marinetti e a Rudolf Blümner (collaboratore di Der Strum) – una mostra sull’aeropittura (Luft- und Flugmalerei), tenuta prima ad Amburgo, poi a Berlino e infine, in forma ridotta, a Vienna. Vasari, che aveva già avuto modo di criticare il dogmatismo artistico imposto dal nazismo, terminò il discorso pronunciato all’inaugurazione dell’evento, il 24 febbraio 1934 (Flugmalerei. Moderne Kunst und Reaktion, pubblicato quello stesso anno in Kunst der Nation, n. 8, p. 2) con l’invito ai giovani a seguire le orme del futurismo, cercando con coraggio di realizzare opere in grado di trascendere il passato. L’irritazione delle autorità tedesche fu tale che venne commissionato al critico e storico dell’arte Robert Scholz un duro attacco contro questa «ripresa dell’arte della decadenza» (Hausse der Verfallskunst, pubblicato sul quotidiano Völkischer Beobachter, organo ufficiale del partito nazista, il 16 marzo 1934): era solo l’inizio di un’aspra polemica che divampò sui giornali.

Di lì a poco fu Adolf Hitler stesso, nel discorso di Norimberga del 4 settembre 1934, a condannare esplicitamente «cubisti, futuristi e dadaisti». La pubblicazione di Vasari nel 1935 di un opuscolo che riproduceva il suo discorso del 1934 (accompagnato da undici grandi foto di opere futuriste) e che portava lo stesso titolo, così come l’intervento di Marinetti a difesa del futurismo non riuscirono dunque a cambiare il clima di ostilità verso l’avanguardia.

Di fronte a questa campagna contro ‘l’arte degenerata’, a Vasari non restò che dedicarsi esclusivamente alla sua agenzia d’informazione, Centraleuropa.

Rientrò in Italia alla fine degli anni Quaranta, soggiornando prevalentemente a Roma e a Milano, per poi trasferirsi dal 1960 a Messina, dove morì il 26 maggio 1968.